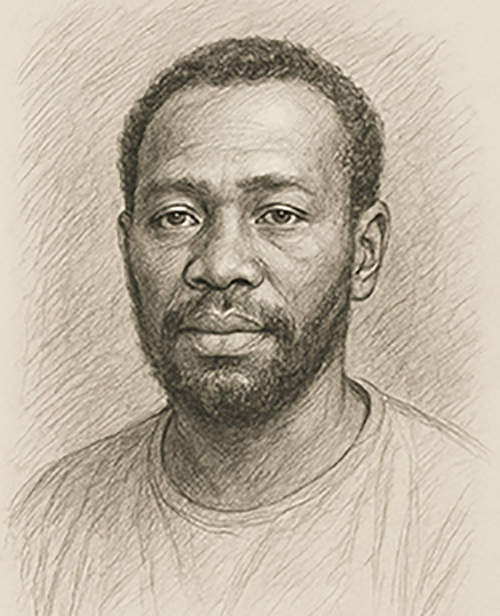

Ahmad Charaa, figure mal aimée d’un « Proche »-Orient « lointain » : entre procès à charge et paradigmes inversés

Par Jamel HENI

Alors que le Proche-Orient traverse l’un des plus grands basculements diplomatiques de ces vingt dernières années, Ahmad Charaa, figure politique syrienne singulière, cristallise suspicions, malentendus et procès d’intention. Entre une grille de lecture occidentale minée par un double standard islamophobe, et une région en proie à l’obsession de la « normalisation », les critiques qui lui sont adressées semblent surtout trahir un décalage profond avec les nouvelles dynamiques géopolitiques. Dans cette configuration, Charaa n’est pas l’exception ; il est le révélateur.

Ce qui frappe d’emblée, c’est l’asymétrie du traitement politique et médiatique dont il fait l’objet, selon qu’il est analysé depuis Washington, Paris, Doha ou même Amman. Et derrière cette asymétrie, deux angles morts majeurs : un réflexe inquisitorial venu d’Occident, et une obsession anachronique de la « normalisation » côté oriental. Ces deux grilles obsolètes ont en commun de produire du soupçon, de l’injonction paradoxale, et de l’effacement géopolitique.

1. Le double standard occidental : ce que l’on pardonne à Öcalan, on l’interdit à Charaa

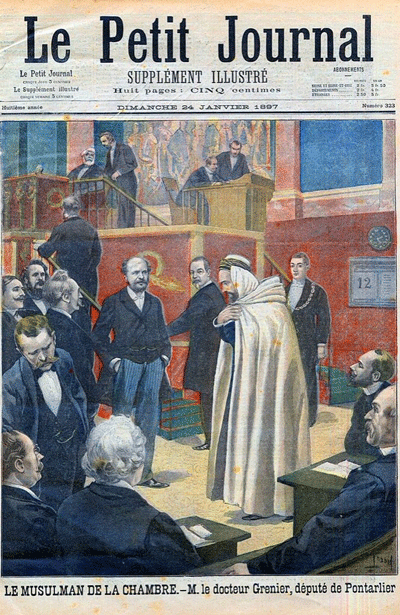

Le traitement réservé à Ahmad Charaa par une certaine intelligentsia occidentale relève d’un mécanisme bien rodé : celui d’un double standard au nom de principes universels, appliqués à géométrie variable. On applaudit sans réserve la transformation d’Abdullah Öcalan, ancien chef du PKK, lorsqu’il renonce à la lutte armée et se convertit à une stratégie politique pacifiée — fût-ce depuis une cellule de prison. Cette mue est saluée comme un signe de maturité, une "sortie par le haut" du séparatisme kurde.

Dans le même temps, Ahmad Charaa, bien qu’engagé dans une dynamique de stabilisation et de construction d’une gouvernance locale, reste marqué du sceau de l’illégitimité. Comme si la provenance islamique ou identitaire de son cadre politique suffisait à le disqualifier d’emblée. Cette dissonance s’inscrit dans un logiciel d’analyse hérité d’une internationale islamophobe : dès lors que l’acteur ne renonce pas à toute référence religieuse, ni ne s’aligne sur les canons occidentaux de la démocratie libérale, il devient infréquentable.

Ce réflexe inquisitorial n’a pourtant rien d’innocent : il participe d’un effort global pour délégitimer toute souveraineté alternative qui ne s’inscrit pas dans le consensus néo-westphalien établi par les grandes puissances après 2001.

2. L’anachronisme oriental : Charaa accusé de jouer un jeu dépassé

Le deuxième front critique vient du monde arabe lui-même. Des voix, parfois influentes, lui prêtent l’intention cachée de vouloir rejoindre les Accords d’Abraham, ces traités de normalisation avec Israël initiés par les Émirats arabes unis et soutenus par les États-Unis. Là encore, la grille de lecture est obsolète. Car le paradigme de la normalisation est aujourd’hui en crise ouverte.

Conçus pour contourner la question palestinienne par une diplomatie culturelle hors-sol, ces accords sont devenus un symbole d’aveuglement stratégique. Ils ont échoué à produire une paix réelle, et encore moins une stabilité régionale. Pire : l’esthétique de la "paix par l’économie" masque mal l’évitement fondamental de la seule question décisive pour la région — celle de la reconnaissance politique pleine et entière d’un État palestinien.

Or, le monde n’est plus dupe. L’Espagne, la Norvège, la Slovénie ont officiellement reconnu l’État palestinien. D’autres pays européens comme l’Irlande, la Belgique ou Malte s’apprêtent à leur emboîter le pas. En Amérique du Sud, la Bolivie a rompu ses relations avec Israël, la Colombie a rappelé son ambassadeur. Même les opinions publiques occidentales, longtemps peu concernées, se mobilisent.

Pendant que le monde prend ses distances avec Israël, les contempteurs d’Ahmad Charaa semblent en retard d’un paradigme. Ils poursuivent un débat vieux de cinq ans, ignorant que le centre de gravité diplomatique s’est déplacé.

Même dans le monde arabe "normalisé", les fissures apparaissent : l’Arabie saoudite a clairement indiqué ne pas rejoindre les Accords d’Abraham. L’Égypte hausse le ton, brandit la menace de rupture. La Turquie, elle, a gelé ses échanges commerciaux avec Israël.

3. Injonctions impossibles : quand on exige de Charaa d’être Che Guevara et Gandhi, sans l’ombre d’un État

Au sommet de cette mécanique critique se trouvent des injonctions absurdes : on demande à Ahmad Charaa de se "débarrasser" de ses alliés militaires, notamment de Joulani, comme condition à sa reconnaissance. En somme, il lui faudrait incarner à la fois Che Guevara et Gandhi, en menant une révolution morale sans armée, sans économie, sans institutions, et sous embargo.

Ce type d'exigence n’est pas une invitation à la paix : c’est une enchère morale lancée par des nihilistes de gare, qui ne croient ni à la politique, ni aux peuples, ni aux trajectoires complexes. C’est la politique des plateaux télé, qui réduit les conflits à des postures et les peuples à des caricatures.

Charaa, qu’on l’approuve ou qu’on le critique, oblige à regarder en face une évidence que beaucoup préfèrent esquiver : celle d’un monde qui ne se pense plus selon les anciens alignements, et qui réclame d’autres catégories que celles imposées par les puissances établies. Ce n’est pas lui qui trahit son époque — ce sont ses juges qui trahissent leur retard.

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.