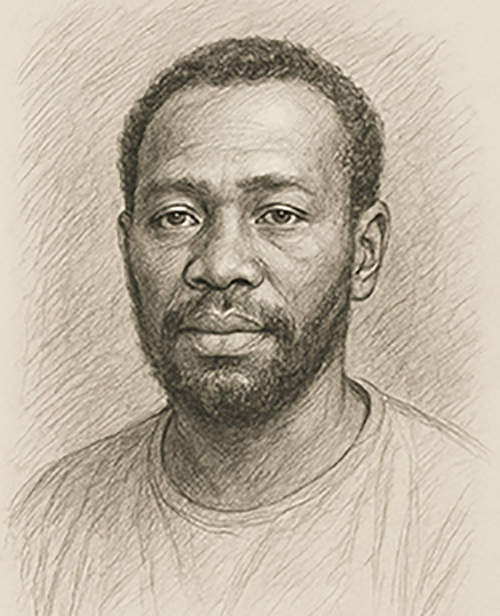

Boubaker al-Hakim : Le terroriste subversif de Bachar al-Assad

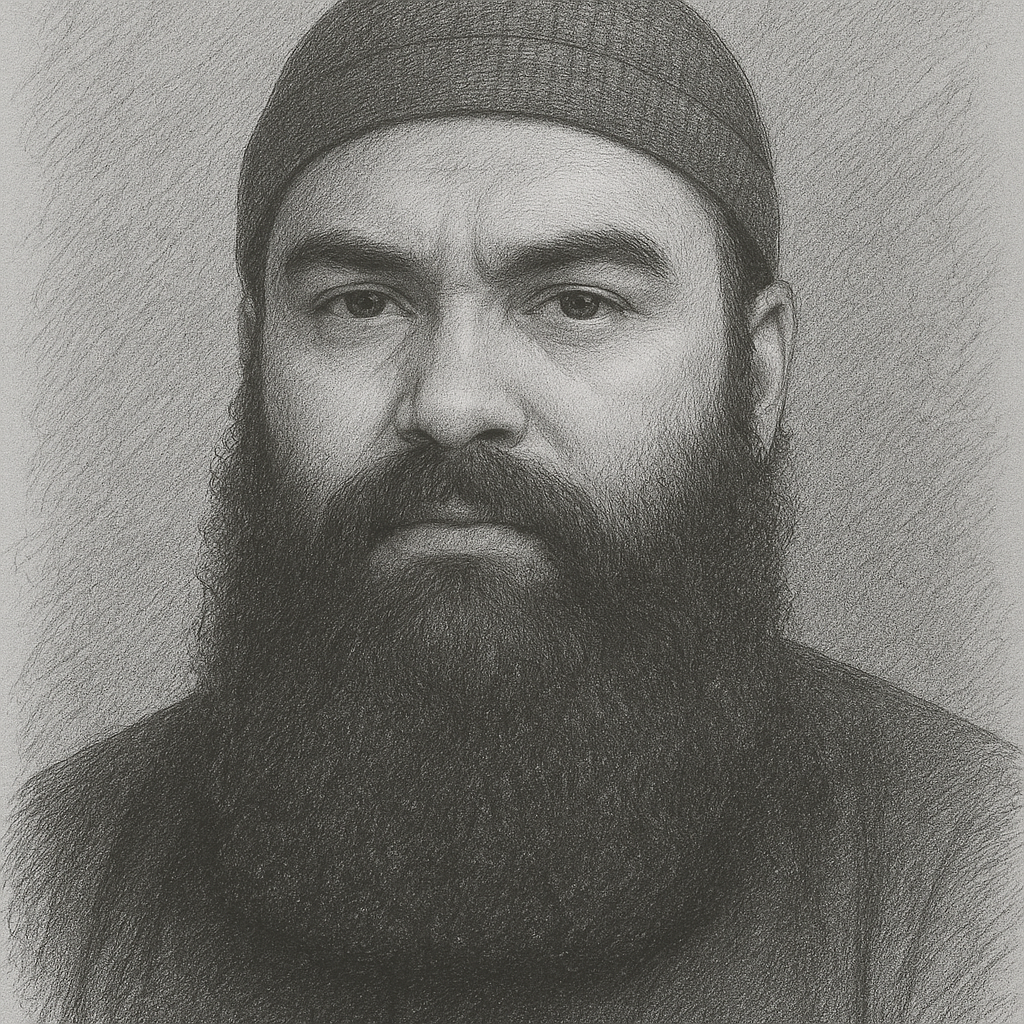

Boubaker al-Hakim, alias Abou Mouqatel, est une figure emblématique du jihadisme franco-tunisien dont le parcours trouble illustre les stratégies de déstabilisation régionale orchestrées par le régime de Bachar al-Assad. Né à Paris en 1983, cet ancien leader de la filière des Buttes-Chaumont est devenu l’un des hauts cadres français de l’État islamique (EI), avant d’être tué par une frappe de drone américain à Raqqa en novembre 2016. Son itinéraire, marqué par des opérations terroristes en Tunisie et en France, est entaché de liens étroits avec les services secrets syriens, qui l’ont utilisé comme outil de subversion pour affaiblir les transitions démocratiques du Printemps arabe.

Un jihadiste au service de la déstabilisation régionale

Dès ses débuts dans le jihadisme en 2002, Boubaker al-Hakim entretient des relations troubles avec les services secrets syriens. Après avoir étudié dans des écoles salafistes à Damas, il passe clandestinement en Irak, où il rejoint des groupes jihadistes. Selon une note de la DST du 26 mai 2005, il « connaissait beaucoup de monde en Syrie et franchissait aisément la frontière irakienne ». Cette période marque le début de sa collaboration avec les services syriens, qui ferment les yeux sur le transit de jihadistes vers l’Irak, dans une stratégie visant à exporter l’instabilité et à affaiblir l’influence américaine.

De retour en France, al-Hakim crée la filière des Buttes-Chaumont, un réseau jihadiste impliqué dans le recrutement et l’envoi de combattants en Irak. Arrêté à plusieurs reprises en Syrie entre 2004 et 2005, il est systématiquement expulsé vers la France plutôt que détenu, ce qui suggère une certaine complicité des autorités syriennes. Incarcéré en France de 2005 à 2011, il reste une figure influente dans les milieux jihadistes grâce à ses contacts internationaux.

Le rôle clé dans la déstabilisation de la Tunisie

Après sa libération en 2011, al-Hakim s’installe en Tunisie, où il s’implique dans les réseaux jihadistes locaux, notamment Ansar al-Charia. Selon des sources tunisiennes, il serait à l’origine de la création de la branche armée de ce groupe, marquant une escalade dans la violence jihadiste en Tunisie. Cependant, des tensions apparaissent entre lui et Mohamed Aouadi, le chef de cette branche. Aouadi accuse al-Hakim d’avoir agi seul dans l’assassinat de Mohamed Brahmi en juillet 2013, sans que cet acte soit commandité par le groupe. Cette accusation met en lumière les divisions internes au sein des réseaux jihadistes tunisiens et soulève des questions sur les motivations réelles d’al-Hakim.

Les assassinats de Chokri Belaïd (février 2013) et Mohamed Brahmi (juillet 2013), deux figures emblématiques de la gauche tunisienne, ont plongé le pays dans une crise politique profonde. Ces meurtres, perpétrés dans un contexte de transition démocratique fragile, ont été perçus comme une tentative de déstabiliser la Tunisie, considérée comme un modèle de réussite du Printemps arabe. Selon Jean-Pierre Filiu, dans son livre Généraux, gangsters et jihadistes (2018), al-Hakim aurait joué un rôle clé dans ces assassinats, agissant sous les ordres des services secrets syriens. L’objectif aurait été de montrer que toute révolution contre un régime autoritaire pouvait mener au chaos, décourageant ainsi d’autres pays de suivre la voie tunisienne.

Les liens avec les services secrets syriens

Jean-Pierre Filiu décrit al-Hakim comme un acteur clé dans la stratégie syrienne de déstabilisation régionale. Selon lui, le régime de Bachar al-Assad a utilisé des figures comme al-Hakim pour affaiblir les transitions démocratiques dans le cadre du Printemps arabe. En Tunisie, al-Hakim aurait servi de pont entre les services syriens et les réseaux jihadistes locaux, orchestrant des opérations visant à semer le chaos et à discréditer le modèle tunisien.

Les relations d’al-Hakim avec les services secrets syriens remontent à ses débuts dans le jihadisme. Dès 2002, il bénéficie de la tolérance, voire de la complicité, des autorités syriennes pour transiter vers l’Irak. David Thomson, spécialiste du jihadisme, souligne que le régime de Bachar al-Assad a longtemps fermé les yeux, voire facilité, le transit de jihadistes vers l’Irak après l’invasion américaine de 2003, dans une stratégie visant à exporter l’instabilité pour affaiblir l’influence occidentale.

La réapparition en Syrie et l’intégration à l’État islamique

En 2014, al-Hakim quitte la Tunisie et réapparaît en Syrie, où il intègre l’État islamique et devient responsable des opérations extérieures. Cette réapparition soulève des questions sur les complicités dont il a bénéficié pour quitter la Tunisie et rejoindre la Syrie. Des doutes persistent sur l’implication de services secrets locaux et étrangers dans ses activités, notamment en raison de sa capacité à échapper à toutes les filatures et perquisitions en Tunisie.

En Syrie, al-Hakim continue de jouer un rôle clé dans la coordination d’opérations terroristes internationales, supervisant des attentats en Tunisie, en France et ailleurs. Sa mort en novembre 2016, lors d’une frappe de drone américain à Raqqa, met fin à son parcours jihadiste, mais ne clôt pas les questions sur son rôle exact dans les attentats et les assassinats.

Analyse : Un outil de subversion au service du régime syrien

Boubaker al-Hakim incarne la complexité des réseaux jihadistes modernes et leur instrumentalisation par des acteurs étatiques. Ses liens avec les services secrets syriens illustrent comment le régime de Bachar al-Assad a manipulé les réseaux terroristes pour affaiblir les transitions démocratiques du Printemps arabe. En Tunisie, al-Hakim a joué un rôle clé dans la déstabilisation du processus démocratique, orchestrant des assassinats politiques et renforçant les réseaux jihadistes locaux.

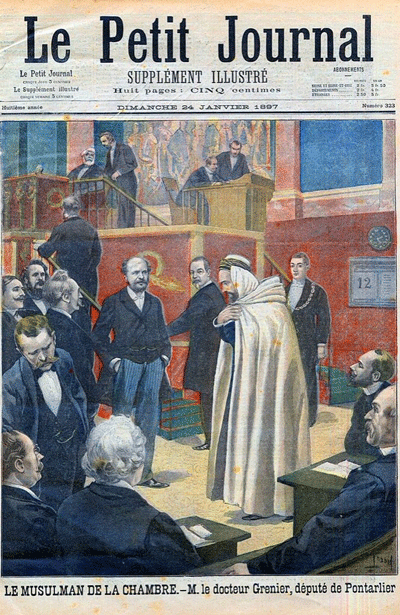

Son parcours rappelle que le Printemps arabe, bien que marqué par des spécificités nationales, doit être analysé comme une unité régionale, où les événements dans un pays ont des répercussions sur les autres. Les actions d’al-Hakim, soutenues par les services syriens, s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à montrer que les révolutions ne mènent qu’au chaos, décourageant ainsi d’autres pays de suivre cette voie. Sa mort en 2016 met fin à son parcours, mais les questions sur les complicités dont il a bénéficié continuent de hanter les enquêtes et les débats sur la lutte contre le terrorisme.

Analyse : Un outil de subversion au service du régime syrien

Boubaker al-Hakim incarne la complexité des réseaux jihadistes modernes et leur instrumentalisation par des acteurs étatiques. Ses liens avec les services secrets syriens illustrent comment le régime de Bachar al-Assad a manipulé les réseaux terroristes pour affaiblir les transitions démocratiques du Printemps arabe. En Tunisie, al-Hakim a joué un rôle clé dans la déstabilisation du processus démocratique, orchestrant des assassinats politiques et renforçant les réseaux jihadistes locaux.

Son parcours rappelle que le Printemps arabe, bien que marqué par des spécificités nationales, doit être analysé comme une unité régionale, où les événements dans un pays ont des répercussions sur les autres. Les actions d’al-Hakim, soutenues par les services syriens, s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à montrer que les révolutions ne mènent qu’au chaos, décourageant ainsi d’autres pays de suivre cette voie. Sa mort en 2016 met fin à son parcours, mais les questions sur les complicités dont il a bénéficié continuent de hanter les enquêtes et les débats sur la lutte contre le terrorisme.

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.