Cachez ce « Moi » ouiya que je ne saurai voir

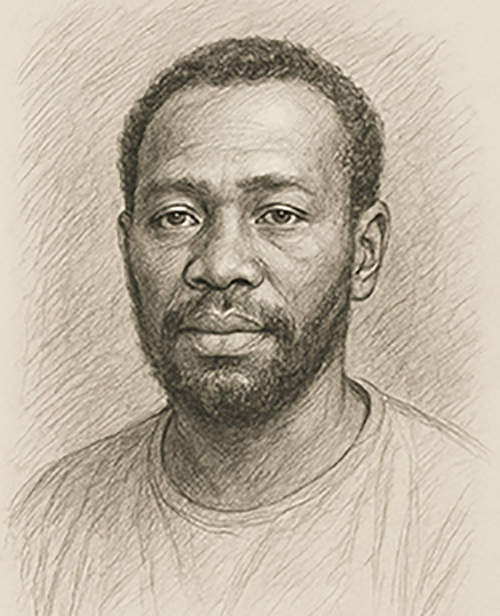

Le feuilleton du compagnon du prophète qui dérange

La récente diffusion du feuilleton historique « Mouaouya » sur la chaîne MBC a suscité des réactions passionnées et vivement polarisées dans le monde arabe, ravivant les anciennes tensions confessionnelles, particulièrement en cette période de Ramadan, traditionnellement propice à l’introspection religieuse et à la réconciliation communautaire. Ce contexte médiatique a révélé une attitude particulièrement intrigante et paradoxale de certains intellectuels athées arabes qui, sous couvert de neutralité religieuse, se retrouvent curieusement engagés dans des prises de position ouvertement favorables aux récits historiques chiites. Ces contradictions, loin d’être anecdotiques, s’articulent profondément avec plusieurs biais cognitifs, éclairés par les champs croisés de l’islamologie et de la psychologie cognitive.

- Impartialité revendiquée et partialité pratiquée : biais de confirmation et appartenance implicite

Ces intellectuels, affirmant transcender les divisions religieuses, affichent cependant un net parti pris pour Ali ibn Abi Talib dans le débat historique l’opposant à Mouaouya ibn Abi Soufiane. Pourtant, selon des sources majeures comme la « Muqaddima » d’Ibn Khaldoun, Mouaouya représente historiquement une gouvernance pragmatique et relativement sécularisée comparée à celle d’Ali. Cette contradiction révèle un biais de confirmation : ils privilégient exclusivement les informations qui confirment leurs préjugés initiaux. - Sélection tendancieuse des sources historiques : biais d’ancrage et de sélection

Le choix préférentiel d’utiliser des récits historiques minoritaires, tels ceux d’Al-Mas’ûdî (« Murûj adh-Dhahab »), tout en négligeant les récits dominants d’Ibn Kathîr ou d’At-Tabarî, révèle un biais d’ancrage manifeste. Cette tendance les enferme dans un référentiel historique partial et limitatif, les empêchant d’adopter une démarche objective et équilibrée. - Utilisation paradoxale et opportuniste des hadiths : biais de sélection pour réduire la dissonance cognitive

Ces intellectuels récusent généralement la valeur historique des hadiths, les considérant comme tardifs et peu fiables. Pourtant, pour réduire leur dissonance cognitive, ils mobilisent opportunément des hadiths chiites provenant de recueils tels « Al-Kâfî » d’Al-Kulayni ou « Bihâr al-Anwâr » d’Al-Majlisi afin de conforter leur critique de Mouaouya. Leur recours sélectif à ces sources permet de réduire leur inconfort intellectuel et de maintenir une cohérence apparente avec leurs préjugés initiaux. - Inféodation intellectuelle à l’orientalisme chiisant : biais d’ancrage intellectuel

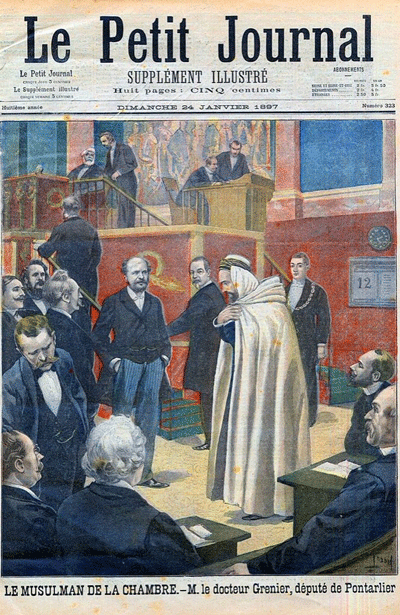

Leur athéisme apparaît moins comme une véritable indépendance philosophique que comme une inféodation inconsciente à des paradigmes orientalistes chiisants initiaux, marqués par une sunnophobie latente. Ces paradigmes, incarnés historiquement par Ignác Goldziher ou Henri Lammens, utilisent délibérément des sources minoritaires afin de critiquer et discréditer l’islam sunnite majoritaire. L’œuvre contemporaine d’Hela Ouardi (« Les Derniers Jours de Muhammad », « Les Califes Maudits »), présentée comme innovante, n’est en réalité qu’une reprise fidèle de cet orientalisme initialement orienté contre la tradition sunnite majoritaire. - Contradiction entre affirmation d’unité religieuse et prises de position sectaires : biais de confirmation

Tout en prônant une unité religieuse dépassant les clivages confessionnels, ces intellectuels adoptent paradoxalement une attitude explicitement favorable à la perspective chiite. Ce comportement est révélateur d’un biais de confirmation, les amenant à privilégier systématiquement les éléments confortant leur position préétablie, au détriment d’informations contradictoires ou plus nuancées. - Promotion de la liberté politique et critique sélective de l’autonomie : biais d’attribution et réduction de dissonance cognitive

Ces intellectuels revendiquent une liberté politique absolue et critiquent les systèmes d’autorité traditionnelle dans l’islam sunnite. Pourtant, ils condamnent Mouaouya précisément pour avoir exercé cette autonomie politique vis-à-vis d’Ali. Ce paradoxe révèle un biais d’attribution qui leur permet de réduire leur dissonance cognitive en rationalisant leur condamnation sélective, atténuant ainsi l’incohérence ressentie par cette contradiction apparente.

Cachez ce « Moi » ouia que je ne saurai voir !

Ces contradictions mettent en évidence une instrumentalisation idéologique marquée par des biais cognitifs qui structurent inconsciemment leur pensée. Cette dynamique témoigne clairement de la reprise acritique d’un orientalisme chiisant initialement hostile à l’islam sunnite, reflétant ainsi la convergence actuelle entre un athéisme arabe, des visions historiographiques minoritaires, et des pensées orientalistes historiquement hostiles au sunnisme.

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.