Crise migratoire en Tunisie : entre pressions européennes, instabilité subsaharienne et tensions régionales

La Tunisie se trouve aujourd’hui au cœur d’une crise migratoire qui mêle enjeux politiques, géostratégiques et culturels. En raison de sa position stratégique entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe, le pays est devenu une plaque tournante des flux migratoires, tout en subissant de multiples pressions, notamment de la part de l’Union européenne (UE). Cette situation est exacerbée par les conflits en Afrique subsaharienne, les tensions régionales impliquant l’Algérie et la Libye, ainsi que des dynamiques internes marquées par des tensions sociales croissantes.

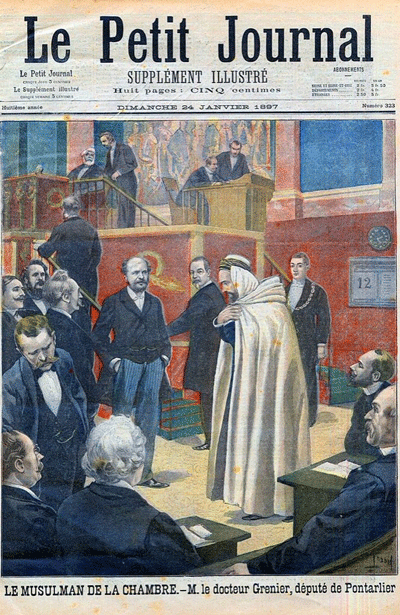

Un accord migratoire controversé avec l’Union européenne

En juillet 2023, la Tunisie et l’UE ont signé un protocole d’accord destiné à limiter les départs de migrants vers l’Europe. L’accord prévoit un soutien financier de 105 millions d’euros pour renforcer les contrôles aux frontières et une aide budgétaire de 150 millions d’euros pour stabiliser l’économie tunisienne. En contrepartie, la Tunisie s’est engagée à lutter contre l’immigration irrégulière et à faciliter le retour des migrants subsahariens vers leurs pays d’origine.

Cet accord a rapidement suscité des critiques. D’une part, il a été signé sans consultation du parlement tunisien, posant un problème de transparence et de souveraineté. D’autre part, il a conduit à des violations des droits humains, notamment des expulsions massives de migrants vers des zones désertiques à la frontière libyenne, laissant des centaines de personnes dans des conditions extrêmes. Les ONG internationales ont dénoncé cette situation, tandis que des tensions locales sont apparues en raison de la présence accrue de migrants en situation irrégulière sur le sol tunisien.

L’État tunisien, en acceptant cet accord tout en restreignant l’action de la société civile, contribue lui-même à la détérioration de la situation humanitaire. Les organisations de défense des droits des migrants font face à des pressions croissantes, et plusieurs activistes ont été arrêtés pour leur engagement en faveur de la cause migratoire. C’est le cas de Saadia Mosbah, militante antiraciste et présidente de l’association Mnemty, incarcérée pour ses actions de solidarité avec les migrants subsahariens. De même, le maire de Sousse, Ikbal Khaled, a été emprisonné pour avoir fourni de l’aide à des migrants en détresse. Mustapha Jammali, fils du diplomate irakien réfugié en Tunisie, a également été arrêté pour avoir tenté de créer un Conseil des réfugiés afin d’organiser l’entraide et structurer l’accueil des migrants. Cette répression systématique empêche les réseaux d’entraide de fonctionner, exacerbant la précarité des migrants.

Le rôle ambigu de l’Algérie dans les flux migratoires

L’Algérie, voisine de la Tunisie, joue un rôle clé mais opaque dans la gestion des flux migratoires dans la région. Le pays mène régulièrement des opérations d’expulsion de migrants subsahariens vers ses frontières sud et est, ce qui entraîne un afflux important en Tunisie. Ces expulsions massives sont souvent justifiées par des préoccupations sécuritaires, mais elles contribuent à aggraver la pression migratoire en Tunisie.

D’autres facteurs géopolitiques entrent en jeu. L’Algérie entretient une rivalité historique avec le Maroc et cherche à affirmer son influence au Sahel, notamment au Mali et au Niger. Dans ce contexte, sa gestion des flux migratoires peut être perçue comme un moyen de pression indirecte sur ses voisins. La Tunisie, qui peine déjà à gérer ses propres frontières, se retrouve donc dans une position délicate, entre un voisin aux politiques fluctuantes et une Europe qui exige un contrôle strict des flux migratoires.

Les conflits subsahariens, moteur de l’exode vers le nord

Les migrations vers la Tunisie sont en grande partie alimentées par les crises politiques et sécuritaires en Afrique subsaharienne. Plusieurs

- La guerre au Soudan : Depuis avril 2023, les combats entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (RSF) ont causé des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Une partie de ces réfugiés tente de rejoindre l’Europe en transitant par la Tunisie.

- Le chaos en Libye : La présence de milices armées et de groupes terroristes en Libye, combinée à l’absence d’un État central fort, fait de ce pays une plateforme de transit pour les migrants. De nombreux subsahariens passent par la Libye avant de rejoindre la Tunisie.

- Les conflits au Sahel : Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en proie à des attaques djihadistes et à des affrontements entre groupes armés, forçant des milliers de personnes à fuir. La fermeture des routes migratoires vers l’Europe a poussé une partie de ces réfugiés à chercher de nouvelles voies, notamment en passant par la Tunisie.

Risque d’infiltration terroriste et enjeux sécuritaires

L’un des risques majeurs soulevés par la présence accrue de migrants en Tunisie est la possibilité d’infiltration de groupes extrémistes. Des précédents existent : certains des auteurs des attentats de Paris en 2015 avaient utilisé les routes migratoires pour entrer en Europe. De même, en Libye, plusieurs groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique exploitent les réseaux de migration pour recruter de nouveaux membres.

En réponse, les autorités tunisiennes ont renforcé les contrôles et intensifié leur coopération avec l’UE et les agences de sécurité internationales. Cependant, la porosité des frontières et l’absence de ressources suffisantes compliquent la mise en place d’une stratégie efficace de lutte contre ces menaces.

Conséquences humanitaires et tensions sociales en Tunisie

L’incapacité des migrants subsahariens à quitter la Tunisie pour l’Europe, combinée à des conditions de vie précaires, a entraîné une montée des tensions sociales. Des bidonvilles et des campements de fortune se sont multipliés autour de Sfax, Tunis et d’autres grandes villes. La population locale, déjà confrontée à une crise économique et à un chômage élevé, perçoit souvent ces migrants comme une menace pour l’emploi et la sécurité.

Dans certaines villes, des affrontements entre habitants et migrants ont été signalés, ainsi que des actes de violence et de xénophobie. Parallèlement, des groupes d’autodéfense ont vu le jour, exacerbant la polarisation sociale. Les autorités tunisiennes, sous pression de l’UE et confrontées à un mécontentement interne croissant, ont répondu par des mesures sécuritaires strictes, augmentant les expulsions et les contrôles.

Entre pression européenne et réalités tunisiennes

L’UE continue d’exercer une pression sur la Tunisie pour qu’elle joue le rôle de garde-frontière en Méditerranée. En mars 2025, Bruxelles a proposé d’externaliser les procédures d’asile en les transférant vers des centres situés dans des pays non membres, comme la Tunisie. Cette politique vise à limiter l’arrivée de migrants en Europe, mais elle pose d’importants défis en matière de respect des droits humains.

Alors que l’Italie a enregistré une baisse de 42 % des arrivées de migrants en 2024, les tensions politiques autour de cette question restent vives. Des pays comme l’Allemagne et la France soutiennent une approche plus restrictive, tandis que d’autres plaident pour une meilleure coopération avec les pays d’origine des migrants.

L’avenir de cette crise dépendra de la capacité de la Tunisie à négocier une position plus équilibrée entre les exigences européennes et la gestion interne des tensions sociales. Pour l’instant, la situation demeure incertaine, et la pression migratoire sur le pays risque de s’intensifier dans les mois à venir.

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.