Géopolitique et foot : Le foot se joue avec la « tête »

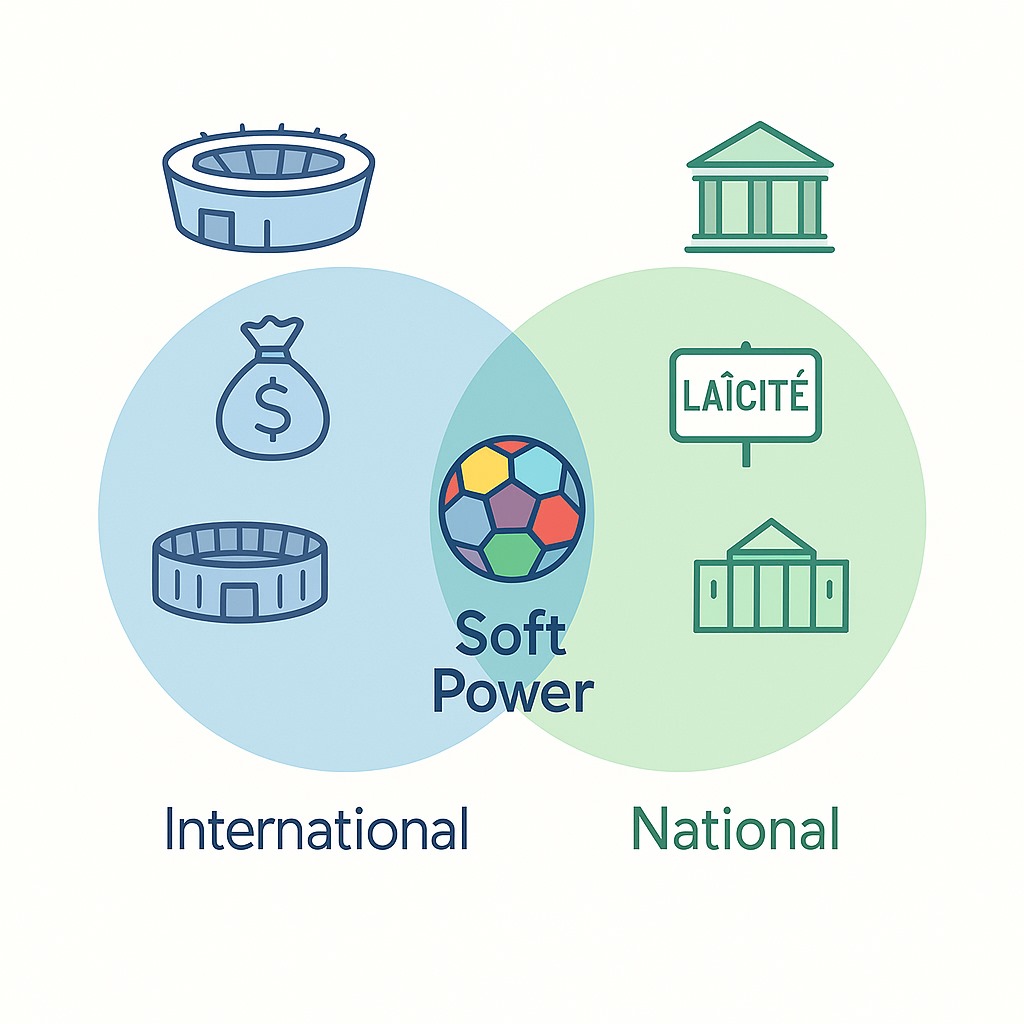

Dans un climat où le football mondial se trouve à la croisée des intérêts économiques, diplomatiques et identitaires, les terrains sont devenus autant de théâtres d’influence que de simples lieux de compétition. Des investissements massifs venus des États du Golfe à la montée discrète d’actionnaires occidentaux en Afrique et dans les pays musulmans, jusqu’aux débats brûlants sur l’intégration et la laïcité en France, le ballon rond ne cesse de refléter les tensions géopolitiques et sociétales de notre époque.

Le football est plus que jamais un outil de soft power, tant pour promouvoir des ambitions nationales que pour façonner des identités. C’est cette double réalité – internationale et intérieure – que nous explorons ici, entre stratégies d’acquisition, questions de gouvernance et enjeux de reconnaissance culturelle.

1. Les pays du Golfe et la « diplomatie du football »

Depuis plus de quinze ans, les monarchies pétrolières ont investi des centaines de millions, voire des milliards d’euros, dans des clubs européens. À Manchester City, l’Abu Dhabi United Group de Sheikh Mansour a posé la première pierre d’un vaste réseau mondial de clubs, le City Football Group. À Paris, le PSG est devenu le fer de lance du Qatar Sports Investments, tourné vers la médiatisation du pays hôte de la Coupe du monde 2022. Plus récemment, le fonds saoudien PIF a pris le contrôle de Newcastle United, suscitant un débat sur le « sportswashing » et les règles de fair-play financier. Ces opérations massives visent non seulement à diversifier les économies post-pétrole, mais aussi à projeter l’image de modernité et d’ouverture des émirats sur la scène internationale.

2. Le mouvement inverse : Occidentaux en Afrique et dans le monde musulman

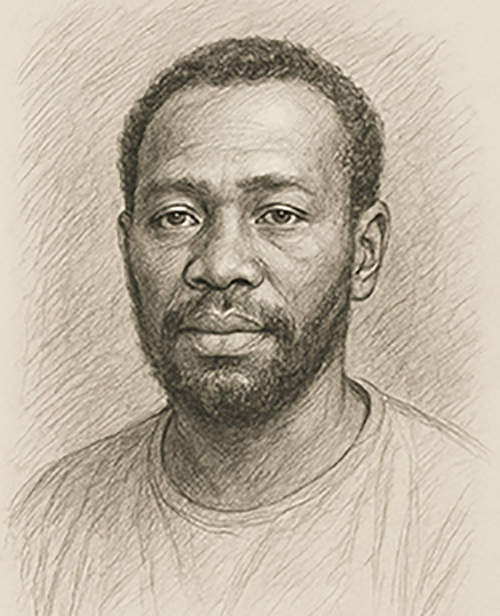

À l’inverse, on observe l’émergence d’investisseurs occidentaux dans des championnats moins médiatisés. L’un des exemples les plus marquants est celui de James Cox Chambers Jr., héritier américain engagé depuis 2024 pour redresser le Club Africain de Tunis, jusqu’à provoquer un bras de fer avec la direction locale. Bien que ces interventions restent encore marginales, elles traduisent une recherche de rendements attractifs et un désir de puiser dans de nouveaux viviers de talents. Pour l’instant, cette « contre-attaque » financière ne constitue pas un réseau aussi structuré que celui des clubs du Golfe, mais elle témoigne d’une curiosité grandissante pour les marchés émergents du football mondial.

3. Hasard ou stratégie ?

Ces mouvements ne sont pas de simples coups d’opportunité. Ils s’inscrivent dans une compétition globale de soft power où chaque acquisition de club devient un levier diplomatique, économique et culturel. Les États du Golfe cherchent à renforcer leur influence en Europe et à consolider leur image de marque, tandis que certains investisseurs occidentaux sondent l’Afrique et le monde musulman pour y construire de nouveaux partenariats sportifs et commerciaux. Plus qu’un hasard, c’est un jeu de go planétaire, où chaque pierre posée renforce un réseau d’intérêts croisés.

4. Le football, reflet de la politique nationale en France

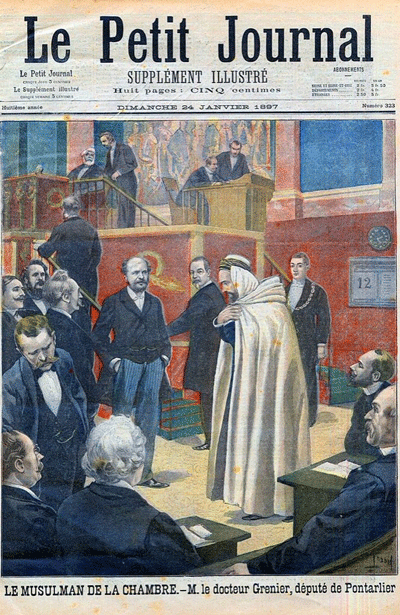

Sur le plan intérieur, la gouvernance du football en France renvoie elle aussi à des enjeux politiques forts. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus depuis 2012, a régulièrement été accusé de fermer la porte aux talents d’origine maghrébine, comme en témoignent les cas emblématiques de Karim Benzema, Hatem Ben Arfa ou Samir Nasri. Ces exclusions répétées, malgré des performances sportives indiscutables, alimentent l’idée d’un plafond de verre ethno-culturel dans la sélection nationale. Parallèlement, les instances fédérales s’en tiennent à une interprétation stricte de la laïcité : pas de pause de jeu pour le Ramadan, interdiction du hijab sur le terrain, neutralité affichée dans les rassemblements officiels. Le sport devient alors le reflet d’une conception de l’« égalité » qui, pour certains, tourne à l’uniformité.

5. Paradoxe de l’égalité : religion vs sexualité

Ce principe d’égalité républicaine, brandi pour exclure toute marque religieuse visible, contraste avec la promotion active des diversités sexuelles. Depuis la loi Taubira ouvrant le mariage aux couples de même sexe, jusqu’aux plans nationaux LGBT+ destinés à valoriser et protéger les identités de genre, l’État français fait de l’expression de la différence sexuelle un signe d’émancipation. Ce double discours est souvent perçu comme un « paradoxe français de la laïcité » : l’égalité devient uniforme pour les croyances religieuses, alors qu’elle se transforme en levier de reconnaissance pour les orientations sexuelles et identitaires. Un biais qui interroge profondément la cohérence de notre modèle républicain et la place accordée à chaque citoyen, qu’il soit croyant ou porteur d’une différence intime.

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.