La géopolitique de la sexuation : entre homophobie et islamophobie

Pour la troisième année consécutive, Mostafa Mohamed, l’attaquant égyptien du FC Nantes, a décliné l’invitation à la Journée nationale contre l’homophobie, programmée ce samedi 17 mai à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. Si le joueur invoque un « respect mutuel » respectueux de ses convictions religieuses, son geste révèle la géopolitique de la sexuation : le traitement différencié de l’expression publique des identités sexuelles et religieuses, instrumentalisation politique et diplomatique à l’appui.

Un geste symbolique, une controverse persistante

Vendredi 16 mai, Mostafa Mohamed a annoncé sur son compte Instagram qu’il ne prendrait pas part au match Nantes–Montpellier, expliquant :

« Chaque personne porte une histoire, une culture, une sensibilité… Pour ma part, des valeurs profondément ancrées, liées à mes origines et à ma foi, rendent ma participation à cette initiative difficile. Ce choix est personnel, sans rejet ni jugement, simplement une fidélité à ce qui me construit. »

Le FC Nantes sanctionnera le joueur d’une amende, reversée à une association de lutte contre l’homophobie, comme en 2023 et 2024.

Islamophobie et homophobie : deux notions à géométrie variable

- Islamophobie comme concept inquisiteur

Inspirés par Edward Said, certains chercheurs estiment que la qualification systématique d’« islamophobie » étouffe la critique légitime des pratiques religieuses ou des idéologies politiques associées à l’islam, au prétexte de lutter contre un prétendu racisme culturel.

- Homophobie et performativité LGBT

À l’inverse, la Journée contre l’homophobie s’accompagne d’une mise en scène performative de l’arc-en-ciel, valorisant l’orientation sexuelle comme un marqueur politique. Judith Butler analyserait cette obligation comme un « acte prescriptif » de performativité, contraignant les individus à afficher publiquement leur identité de genre et de sexualité.

Selon la théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth, le respect mutuel implique trois niveaux : affectif, juridique et social. Or ici, l’État impose la reconnaissance sociale des identités LGBT tout en réprimant l’expression publique de convictions religieuses.

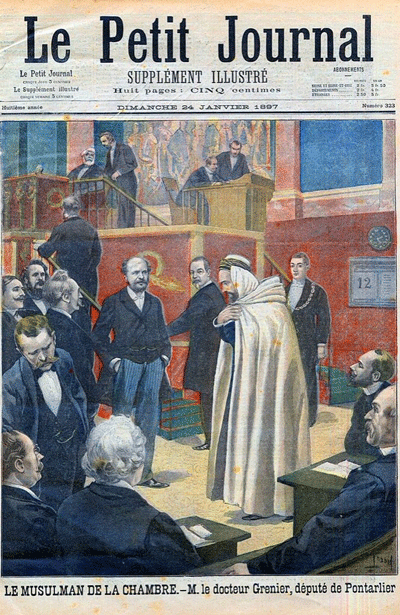

Géopolitique de la “sexuation” de l’espace public

En France, la loi de 2004 interdit dans les écoles publiques tout signe religieux ostentatoire, tandis que la loi de 2010 prohibe la dissimulation du visage dans l’espace public (burqa, niqab). Ces mesures s’appuient sur le principe de laïcité pour garantir une mixité égalitaire.

- Doctrine égalitaire pour le religieux – mixité imposée, neutralité vestimentaire.

- Doctrine inégalitaire pour le sexuel – visibilité militante exigée, célébration institutionnelle.

Michel Foucault décrirait cette dichotomie comme un biopouvoir sélectif, modulant la discipline des corps selon des intérêts géopolitiques. La « sexuation » de l’espace public devient un instrument politique, oscillant entre exclusion (pour les convictions religieuses) et inclusion valorisée (pour les orientations sexuelles).

Vers une interrogation sur la conquête des droits

- Peut-on maintenir l’égalité de traitement sans hiérarchiser les appartenances : culturelle, religieuse ou sexuelle ?

- En quoi les doctrines de laïcité et de lutte contre l’homophobie deviennent-elles paradoxalement des dispositifs normatifs opposés : l’une neutralisant toute marque religieuse, l’autre exaltant la sexuation des corps ?

- Ne voit-on pas dans cet usage variable de la « sexuation » un levier diplomatique et symbolique, où la France ajuste ses postures selon des enjeux de soft power et de reconnaissance internationale ?

Au cœur de ces paradoxes, se dessine une question plus profonde : comment concilier liberté de conscience et liberté individuelle, sans céder ni à l’uniformisation laïque ni à l’instrumentalisation identitaire ?

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.