Le duel gazier qui redessine le Maghreb

Au cœur de la Méditerranée occidentale et de l’Afrique de l’Ouest, deux mégaprojets rivaux – le Trans-Saharan Gas Pipeline (TSGP) 100 % algérien et le gazoduc atlantique Nigeria–Maroc – redéfinissent l’accès aux marchés gaziers européens. Cette compétition ne se limite pas à un simple bras de fer entre l’Algérie et le Maroc, elle ébranle également le contexte géoénergétique de la région, avec à la clé des enjeux cruciaux pour des pays voisins comme la Tunisie.

Duel au long cours : deux visions du Sahara à l’Europe

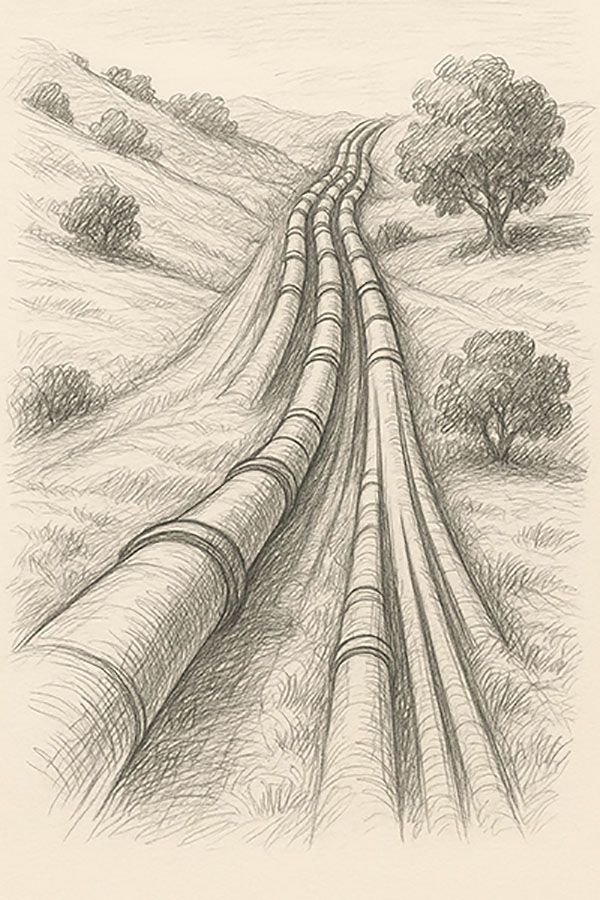

Le Trans-Saharan Gas Pipeline, d’une longueur totale de 4 128 km, parcourt d’abord 1 037 km au Nigeria, puis 841 km à travers le Niger avant de traverser 2 310 km en Algérie pour rejoindre le complexe de Hassi R’Mel, sans jamais franchir la frontière tunisienne. Conçu pour transporter 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, ce projet affichait initialement un coût de 21 milliards de dollars selon l’IFRI.

À l’inverse, le Nigeria–Maroc Gas Pipeline ambitionne de relier 13 États ouest-africains sur une distance comprise entre 5 600 et 6 200 km, longeant la côte atlantique pour éviter l’Algérie et déboucher à Tanger puis à Cadix. Ce tracé, également prévu pour une capacité de 30 milliards de mètres cubes par an, est estimé autour de 25 milliards de dollars selon des sources récentes.

Paris à l’affût : l’Europe en quête de diversification

Privée de son gaz russe, l’Union européenne porte un regard attentif sur l’Afrique du Nord, dont l’Algérie assurait en 2024 près de 39 % des importations espagnoles et presque la moitié de celles de l’Italie, soit environ 22,4 milliards de m³. Pour 2030, l’UE vise à réduire de 40 % sa dépendance aux énergies fossiles tout en compensant le recul du gaz russe, plaçant la région au centre de sa stratégie énergétique.

Montée des tensions régionales

En octobre 2021, la fermeture du Gazoduc Maghreb–Europe a privé le Maroc de 18 milliards de mètres cubes par an, illustrant la fragilité des conduites maghrébines et les rancœurs historiques autour du Sahara occidental. Pour le TSGP, la traversée de zones sahéliennes instables, souvent touchées par des actions jihadistes, impose des coûts de sécurisation pouvant atteindre 1 à 2 milliards de dollars par an. Le NMGP, pour sa part, doit négocier avec treize juridictions politiques différentes, de la liberté de passage à la Mauritanie jusqu’aux accords de transit.

Onde de choc sur la Tunisie

La Tunisie, pivot historique du gazoduc TransMed qui s’étend sur 2 475 km de la frontière algérienne à la Sicile, a vu sa capacité portée de 30,2 à 33,5 milliards de m³/an. En 2022, le pays a perçu près de 2 milliards de dinars tunisiens, soit environ 600 millions de dollars, grâce à des redevances fixes représentant environ 6 % de la valeur du gaz transporté.

Or, le tracé du TSGP contourne totalement la Tunisie, l’excluant de tout revenu de transit. Le projet marocain pourrait également détourner vers Tanger et Cadix une part significative des flux gaziers ouest-africains, remettant en cause le rôle central de Tunis comme hub méditerranéen.

Alternatives et défis financiers

Pour préserver ses intérêts, la Tunisie pourrait optimiser le TransMed existant en ajoutant deux stations de compression le long du tracé, augmentant ainsi la capacité de 26,5 à 33 milliards de m³/an pour un investissement estimé à 290 millions d’euros, dont 145 millions cofinancés par la Banque européenne d’investissement.

Parallèlement, la diversification via le gaz naturel liquéfié (GNL) représente un levier, mais la Tunisie ne dispose d’aucun terminal à ce jour. La construction nécessiterait 1,5 à 2 milliards d’euros et 3 à 5 ans de travaux, exposant le pays aux fluctuations des cours spot, actuellement compris entre 8 et 14 dollars par MMBtu.

Jeux d’alliances et rivalités globales

Le TSGP bénéficie du soutien de la China Development Bank, de Sonatrach et de la NNPC, avec une garantie partielle de la Banque africaine de développement. Le NMGP reçoit pour sa part des engagements financiers importants, notamment 10 milliards de dollars promis par les Émirats, ainsi que l’appui de la Banque de Chine et de la CEDEAO.

Sur la scène internationale, l’Union européenne propose des subventions à travers le mécanisme IPCEI pour accompagner la décarbonation, tandis que les États-Unis, via le programme Power Africa, et la Russie, via le Southern Gas Corridor, cherchent à peser sur l’avenir énergétique régional.

Perspectives et équilibres renouvelés

Cette rivalité gazogène va bien au-delà de la simple concurrence bilatérale. Elle redéfinit les alliances maghrébines et ouest-africaines, mêlant enjeux sécuritaires sahéliens, transition écologique et considérations de souveraineté. En optimisant le TransMed, la Tunisie conserve son rôle de hub tout en diversifiant ses sources d’énergie et en renforçant sa sécurité énergétique.

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.