Reconnaître l’état palestinien : une évidence politique, juridique et historique que la france tarde à assumer

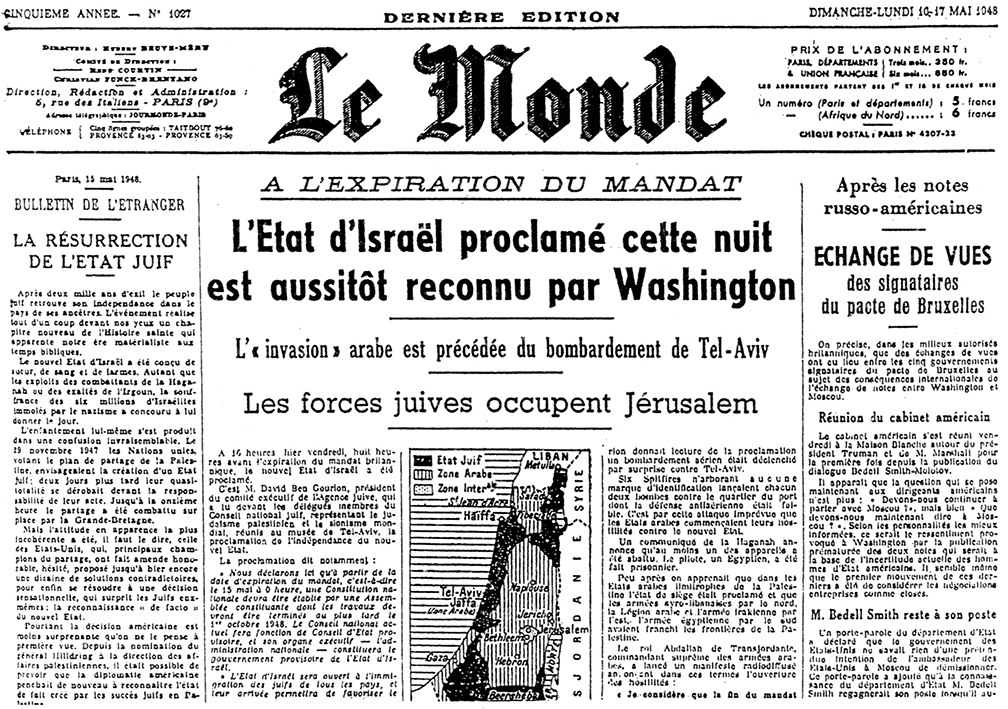

Alors que la question de la reconnaissance de l’État palestinien refait surface dans les discours diplomatiques occidentaux, et notamment en France, il est impératif de rappeler une vérité éclipsée depuis des décennies : l’existence politique et juridique de l’État palestinien est consubstantielle à celle d’Israël. Penser l’un sans l’autre, c’est méconnaître le sens même du projet de partition de 1947. Ce n’est pas une nouvelle doctrine qu’il faut annoncer, mais un oubli à réparer. La reconnaissance palestinienne n’est pas une faveur à négocier, mais une obligation de droit, un acte de justice, et une urgence morale.

Une reconnaissance "extraordinaire" ? Non : un acte banalement démocratique

Le 9 avril 2025, Emmanuel Macron déclarait sur France 5 que la France pourrait reconnaître l’État palestinien d’ici juin, à l’occasion d’une conférence internationale organisée avec l’Arabie saoudite à l’ONU. Présentée comme une inflexion historique de la position française, cette annonce s’habille des atours d’une avancée diplomatique "extraordinaire". Mais elle ne fait que révéler, en creux, le retard accumulé et l’hypocrisie structurelle de l’Europe sur cette question.

Car cette déclaration, qui se donne à voir comme une évolution de la posture européenne, n’est que l’aveu tardif de ce que l’Europe a effrontément nié depuis des décennies : le caractère consubstantiel des États palestinien et israélien, tels que prévus par le plan de partage de 1947. Deux États, issus du même acte fondateur, appelés à coexister dans la reconnaissance mutuelle de leur souveraineté.

Ce lien est de nature philosophique autant que juridique : une partition suppose deux entités. Une moitié sans son complément n’est pas une division, mais un déni. Concevoir un État sans son vis-à-vis revient à ériger un absolu là où il y avait équilibre. C’est substituer l’idée d’un peuple élu à celle de deux peuples reconnus. C’est, littéralement, trahir le sens de la partition — qui est, par essence, une construction réciproque.

Une utilité avant tout nationale et juridique

Le discours français invoque régulièrement la "recherche du moment utile" pour reconnaître la Palestine. Cette prudence apparente repose sur une conception biaisée de l’utilité : pensée exclusivement en termes géopolitiques, elle oublie l’essentiel. Un État est d’abord utile à ses citoyens, à sa population, à son peuple. L’utilité d’un État palestinien est donc avant tout nationale.

Les Palestiniens ont le droit, en vertu du droit international, de se constituer en État. Ils ont le droit d’organiser leur existence collective dans des structures politiques et territoriales reconnues. L’utilité n’est pas ici affaire de stratégie régionale ou de conjoncture : elle est une question de principe, de dignité politique, de justice élémentaire.

C’est précisément parce que le droit existe pour ne pas dépendre des rapports de force qu’il oblige. Il oblige la France, comme tous les États membres des Nations unies, à reconnaître la Palestine non comme une option, mais comme un impératif — non pour des motifs circonstanciels, mais parce que le droit, lorsqu’il est bafoué, appelle réparation.

Une reconnaissance juridiquement obligatoire

La résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations unies ne prévoyait pas un État juif isolé. Elle proposait la création de deux États. Ce double fondement rend les deux entités indissociables dans leur légitimité internationale. Reconnaître Israël sans reconnaître la Palestine revient à faire d’un principe de partage une fiction politique.

L’idée que certains pays arabes refusaient la création d’un État palestinien est une erreur historique. Ils contestaient une implantation unilatérale perçue comme une dépossession, non l’existence d’un État arabe aux côtés d’un État juif. Depuis, ils ont multiplié les propositions de paix. Les accords d’Oslo de 1993 prévoyaient explicitement une reconnaissance de l’État palestinien dans un délai de cinq ans, sans conditions.

Mais, comme souvent, les engagements n’ont pas été tenus. La reconnaissance palestinienne n’est donc pas un geste de bonne volonté : elle est un devoir. Un acte de cohérence envers le droit international, envers les engagements pris, et envers la philosophie même du droit : une norme n’a de valeur que si elle est appliquée indépendamment des intérêts du moment.

En 1947, la France n’a pas attendu que la reconnaissance d’Israël soit "utile" pour la lui accorder. Elle l’a fait en application du droit. Pourquoi devrait-elle poser aujourd’hui des conditions supplémentaires à la Palestine ?

Une urgence politique et morale

La question palestinienne n’est pas seulement une crise. Elle est une injustice durable. L’occupation, l’annexion, la fragmentation territoriale et politique du peuple palestinien constituent la racine du conflit. Les hostilités, les violences, les radicalisations ne sont que les symptômes visibles de cette cause profonde.

Reconnaître un État palestinien ici et maintenant, c’est prendre acte que le droit est la condition de la paix, et non l’inverse. C’est comprendre que l’État est la seule structure capable de garantir la sécurité, la responsabilité, la représentation et le recours au droit. C’est aussi rétablir l’équilibre rompu d’une partition amputée d’une moitié.

Il ne s’agit pas de reconnaître un État palestinien, mais de reconnaître la faute morale et logique de ne pas l’avoir admis de fait.

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.