Terrorisme et recomposition géopolitique en Afrique : vers un nouveau Grand Jeu

Alors que le terrorisme semblait reculer dans certains pays du Moyen-Orient, il s’intensifie en Afrique, particulièrement au Sahel et au Soudan. Comment expliquer ce basculement ? Qui en tire profit ? Entre manœuvres diplomatiques, interventions militaires et luttes d’influence, les puissances mondiales redéfinissent leurs stratégies face à une menace mouvante.

Un épicentre du terrorisme en mutation

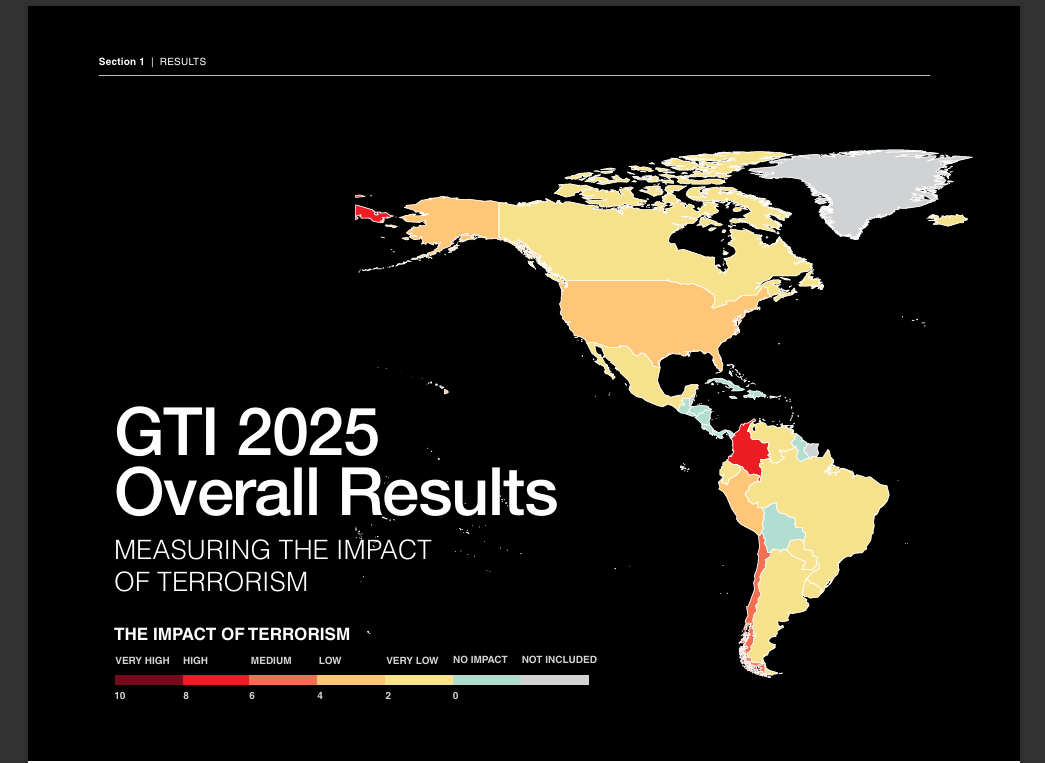

Le Global Terrorism Index 2025 a révélé une mutation inquiétante des foyers d’activités terroristes. Alors qu’au début des années 2010, l’Irak, la Syrie et l’Afghanistan concentraient la majorité des attaques et des décès liés au terrorisme, la tendance s’est inversée. En 2024, 51 % des décès dus au terrorisme dans le monde ont eu lieu dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger figurent parmi les pays les plus touchés, enregistrant une augmentation des attentats et des violences jihadistes.

Données clés du Global Terrorism Index 2025

|

Pays |

Décès liés au terrorisme | Nombre d’attentats |

| Burkina Faso | 1532 | 390 |

| Pakistan | 1081 | 250 |

| Syrie | 930 | 210 |

| Mali | 763 | 180 |

| Niger | 748 | 160 |

| Nigeria | 715 | 150 |

| Somalie | 604 | 140 |

| Soudan | 479 | 130 |

| Afghanistan | 59 | 100 |

Le cas soudanais : guerre civile et opportunités terroristes

Parallèlement, le Soudan est en proie à un conflit interne entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR). L’effondrement progressif de l’État soudanais offre un terrain propice aux infiltrations jihadistes et aux alliances opportunistes entre milices locales et groupes transnationaux.

En 2024, les FSR ont été accusées de violations graves des droits humains et de massacres ethniques au Darfour. Leur affaiblissement progressif et la reconquête par l’État soudanais de plusieurs régions clés comme Wad Madani et Sinja laissent entrevoir une recomposition du paysage sécuritaire. Mais le pays reste une poudrière :

- Les groupes armés peuvent se radicaliser et nouer des alliances avec des factions jihadistes.

- Le Darfour demeure une plaque tournante du trafic d’armes.

- Des puissances régionales (Égypte, Émirats, Iran, Turquie) et mondiales (Russie, États-Unis, Chine) cherchent à influencer l’issue du conflit.

Les nouvelles lignes de front : qui tire profit de l’essor du terrorisme en Afrique ?

- La Russie : une influence sécuritaire et économique croissante

Avec le retrait progressif des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, la Russie, via le groupe Wagner (désormais sous une nouvelle structure après la disparition d’Evgueni Prigojine), renforce sa présence en Afrique de l’Ouest.

- Elle offre une alternative aux anciennes puissances coloniales, séduisant des régimes qui cherchent à diversifier leurs partenariats militaires.

- En échange de concessions minières, Moscou propose une protection sécuritaire.

- Les campagnes de désinformation russes alimentent un discours anti-occidental, facilitant son implantation.

- La Chine : une approche économique pragmatique

Contrairement à la Russie, la Chine évite toute implication militaire directe. Pékin préfère :

- Sécuriser ses investissements dans les infrastructures et les mines (uranium au Niger, or au Mali).

- Multiplier les accords bilatéraux, sans ingérence politique.

- Financer des projets de développement pour gagner en influence sans s’impliquer militairement.

- La Turquie : un acteur en ascension

Ankara s’affirme comme un partenaire stratégique de plus en plus influent en Afrique :

- Ses ventes de drones Bayraktar TB2 au Burkina Faso et au Niger illustrent son engagement militaire croissant.

- Sa politique diplomatique active l’amène à médiatiser des conflits et à proposer des solutions alternatives à l’OTAN et aux puissances occidentales.

- Elle mise sur le soft power islamique pour renforcer son influence culturelle.

-

L’Iran : un acteur discret mais influent

L’Iran : un acteur discret mais influent

L’Iran adopte une approche plus discrète, cherchant à influencer des pays stratégiques comme le Soudan et le Niger par :

- Le soutien à des factions pro-iraniennes et la promotion de sa doctrine chiite en Afrique.

- L’envoi d’experts militaires et de conseillers pour former certaines milices.

- Le commerce d’armement clandestin, notamment via des réseaux en Afrique de l’Est et au Sahel.

Le terrorisme comme levier géopolitique : une réalité cynique ?

Loin d’être une simple menace à éradiquer, le terrorisme devient un outil de recomposition géopolitique. Il permet à certains États :

- De justifier des interventions militaires et de renforcer leur présence dans des zones stratégiques.

- D’affaiblir des régimes concurrents en exploitant l’instabilité politique.

- D’influencer les flux économiques, notamment via la sécurisation ou la perturbation des routes commerciales et énergétiques.

Dans ce contexte, les États sahéliens et soudanais risquent de devenir les théâtres d’une nouvelle guerre froide, où les puissances mondiales s’affrontent par procuration sous couvert de lutte contre le terrorisme.

Conclusion : vers une stabilisation ou une prolongation du chaos ?

Alors que l’État soudanais reprend du terrain et que le Sahel reste sous tension, plusieurs scénarios se dessinent :

- Une reprise en main locale avec des alliances pragmatiques, où des États comme l’Algérie et l’Égypte jouent un rôle de stabilisation.

- Une exacerbation des conflits sous l’effet de rivalités internationales, prolongeant l’instabilité.

- Une restructuration du terrorisme, avec un retour possible d’acteurs déclinants comme Daech ou Al-Qaïda sous de nouvelles formes.

Les prochains mois seront déterminants pour comprendre si l’Afrique subsaharienne peut devenir un nouveau pôle de stabilité ou si elle continuera d’être le terrain de jeux des grandes puissances sous couvert de lutte contre le terrorisme.

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.