Vers une libéralisation du nouveau terrorisme en France ?

Par Jamel HENI

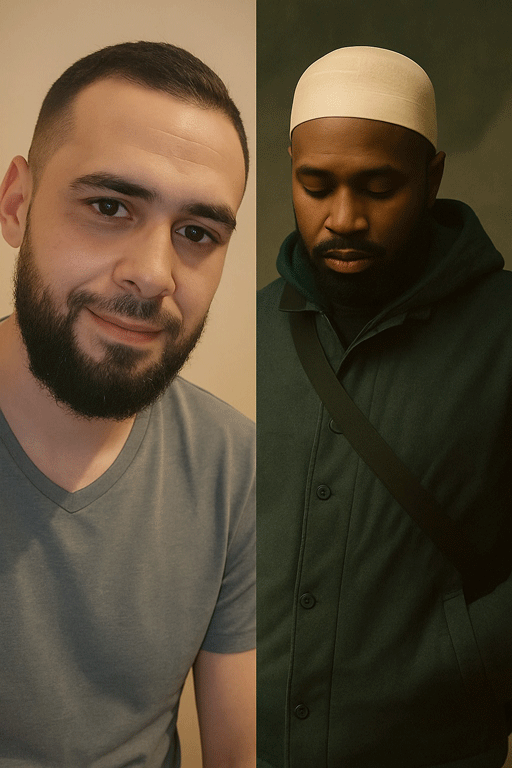

En l’espace de neuf semaines, deux hommes, Aboubakar Cissé et Hichem Miraoui, ont été assassinés sur le sol français dans des circonstances d’une troublante similitude. L’un poignardé dans une mosquée, l’autre abattu à bout portant devant chez lui. Tous deux étaient jeunes, musulmans, d’origine africaine ou arabe. Leurs agresseurs, Français non musulmans, avaient publié ou partagé des contenus racistes et islamophobes, avant ou après leur passage à l’acte.

Contrairement à l’affaire Cissé, le parquet antiterroriste s’est finalement saisi de l’affaire Miraoui, signe d’une reconnaissance tardive mais importante de la dimension idéologique du crime. Ce changement ne dissipe pas toutes les zones d’ombre : pourquoi une telle hésitation? Pourquoi un traitement différencié entre deux affaires si similaires ? Cette bascule, bien que partielle, révèle les contours d’un phénomène plus large : une terreur individualisée, idéologique, et peut-être en voie de normalisation.

Deux meurtres en miroir

Le 25 avril 2025, à La Grand-Combe, dans le Gard, Aboubakar Cissé, 22 ans, est assassiné dans la mosquée Khadidja. Son tueur, Olivier Hadzovic, 20 ans, lui porte 57 coups de couteau, tout en proférant des insultes islamophobes explicites : « Ton Allah de merde. » Trois jours plus tard, il se rend aux autorités italiennes. L’enquête judiciaire reconnaît un mobile religieux et raciste, mais le parquet national antiterroriste (PNAT) ne se saisit pas.

Le 31 mai, à Puget-sur-Argens (Var), Hichem Miraoui, 35 ans, coiffeur tunisien, est tué par balles devant chez lui. Son voisin blesse également un homme d’origine turque. Avant et après le crime, l’auteur diffuse plusieurs vidéos aux contenus ouvertement racistes et islamophobes. Cette fois, le PNAT se saisit du dossier, près de 48 heures après les faits. Il retient la qualification d’assassinat en lien avec une entreprise terroriste.

Le mobile islamophobe : de l’ignorance à la reconnaissance

Ce changement de traitement montre que le caractère islamophobe et idéologique du crime de Miraoui n’a pu être ignoré plus longtemps. En visant deux hommes perçus comme musulmans — l’un arabe, l’autre turc —, l’agresseur sort clairement du registre personnel ou racial. Le dénominateur commun est religieux : l’appartenance musulmane supposée. L’intention n’est pas de blesser des individus, mais d’intimider une communauté.

Cela affaiblit l’idée d’un passage à l’acte strictement individuel ou psychologique. Et cela remet en cause l’interprétation précédente faite dans l’affaire Cissé : la récurrence des modes opératoires, des cibles et des discours pose la question d’un pattern idéologique, d’une matrice violente diffusée et absorbée.

Une stratégie d’intimidation ?

Terroriser les étrangers — ou plus précisément, les musulmans — pour les faire fuir ou les réduire au silence : telle semble être la finalité implicite de ces actes. Il ne s’agit plus d’exclusion symbolique ou juridique, mais d’élimination physique ciblée.

Comme certaines formes de terrorisme djihadiste, cette nouvelle violence n’a besoin ni d’organisation ni de commanditaire. Elle repose sur la circulation d’un imaginaire commun, alimenté par des réseaux sociaux, des figures de haine, des récits de « grand remplacement » ou d’« invasion islamique ». Un imaginaire qui pousse à agir — seul, mais pas sans inspiration.

Un traitement judiciaire encore asymétrique ?

Malgré la saisine du PNAT dans l’affaire Miraoui, l’affaire Cissé reste exclue du cadre antiterroriste, alors même que les éléments sont tout aussi accablants : préméditation, haine idéologique explicite, lieu symbolique de l’attaque (une mosquée). Pourquoi cette différence ? Pourquoi une reconnaissance dans un cas et pas dans l’autre ?

Le fait que la religion ou l'origine des victimes influence le degré de reconnaissance institutionnelle reste une hypothèse préoccupante. D’autant plus que les identités des auteurs sont souvent tues dans la presse ou les communications officielles, contrairement à celles des auteurs musulmans dans d'autres affaires dites terroristes.

Et Tunis, toujours muette ?

Dans l’affaire Miraoui, malgré la reconnaissance par le parquet antiterroriste, les autorités tunisiennes restent silencieuses. Ni la présidence, ni le ministère des Affaires étrangères, ni l’ambassade à Paris ne se sont exprimés publiquement. Seul le consul à Marseille a évoqué que la victime n’était pas inscrite au consulat — un détail administratif dénué de portée symbolique, face à un acte politique aussi grave.

Ce silence interroge : où sont les principes de souveraineté et de dignité si souvent revendiqués ? Hichem Miraoui était père de famille, citoyen tunisien vivant en France depuis huit ans, et il a été visé pour ce qu’il était, dans son corps et son identité. Une réponse forte était attendue — elle n’est pas venue.

Une terreur sans nom, mais non sans cause

Deux meurtres. Deux mises en scène. Deux discours de haine. Un cadre antiterroriste reconnu dans un cas, toujours absent dans l’autre. La reconnaissance reste parcellaire. Le malaise, lui, est entier.

Car si la cible est choisie pour sa religion, si la violence est utilisée pour semer la peur ou inciter au retrait, alors nous sommes bien dans une forme de terreur : nouvelle, individualisée, idéologique, non revendiquée mais parfaitement lisible. Une terreur "libérale" : décentralisée, atomisée, et désormais — parfois — tolérée jusqu’à l’acte final. Mais qu’est-ce alors que ce terrorisme « libéral », si ce n’est un instrument de la terreur collective souhaitée ?

dernière vidéo

news via inbox

PRINTEMPS ARABE utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.